近日,我校药学院博士研究生蒋东晓在癫痫领域国际知名期刊Epilepsia(国际抗癫痫联盟会刊,中科院一区top)在线发表了题为“One-hertz low-frequency stimulation of anterior substantia nigra pars reticulata attenuates seizure via biased disinhibitory circuits”的研究论文。该研究首次发现低频电刺激(low-frequency stimulation,LFS)丘脑黑质网状部(substantia nigra pars reticulata,SNR)的不同亚区在癫痫治疗中的异质性作用,并进一步解析了LFS干预SNR不同亚区影响癫痫发作的神经机制,研究为LFS的临床应用提供了潜在的精准靶标。癫痫是神经系统最常见的疾病之一,困扰全球近1%的人口,有近1/3的患者症状难以被抗癫痫药物控制,因此亟须研究癫痫的发病机制及寻找新治疗方式。近年来,深部脑刺激(Deep Brain Stimulation,DBS)技术越来越受到领域内的关注。与手术、烧灼或放疗等永久损伤大脑的治疗方式不同,DBS并不破坏大脑结构,是一种公认能够减少癫痫发作频率的疗法。然而,DBS治疗癫痫的最佳刺激靶点、频率参数以及精准作用机制尚未完全阐明。课题组前期研究揭示SNR脑区的长投射GABA能神经元密切调控颞叶癫痫的发作扩散,提示SNR脑区是治疗颞叶癫痫的潜在临床转化治疗的靶点(Nat Commun 2020,编辑亮点推荐,被专题评述,F1000推荐)。

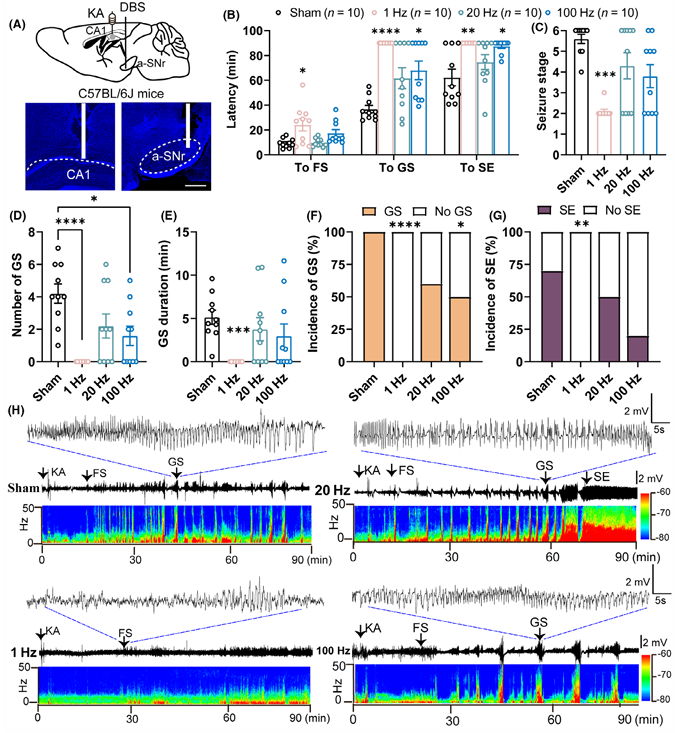

在前期研究的基础上,本研究中作者研究了LFS干预SNR的疗效,并发现SNR前端和后端的亚区异质性作用。首先,作者利用海仁藻酸诱导的海马颞叶癫痫模型和皮层癫痫模型以及戊四唑诱导的癫痫发作模型进行探究,结果发现在三种模型中LFS前端SNR均能减轻癫痫发作的严重程度,而后端则没有作用。此外,作者发现100 Hz的高频刺激作用相比较弱,而20 Hz则完全没有作用,提示SNR的LFS治疗存在亚区及频率的依赖性。进一步的机制研究中,作者利用体内GABA和谷氨酸探针记录,结合免疫组化、病毒示踪等多种手段,发现1Hz的LFS通过增加外源性 GABA 递质的释放来调控前端SNR中的 GABA 能神经“去抑制环路”,从而起抗癫痫作用机制。上述研究结果表明LFS靶向SNR精准亚区治疗癫痫的必要性, 为LFS的临床应用提供了潜在的精准靶标。

该研究药学院的博士后杨琳和药学院硕士研究生於李龙为共同第一作者。陈忠教授和我校校聘副研究员费凡为本文的通讯作者。本研究受到了国家自然科学基金、浙江省自然科学基金等多个项目的资助。

浙公网安备 33010802003635号

浙公网安备 33010802003635号